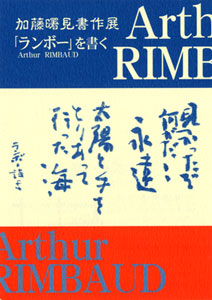

Arthur RIMBAUD

会期:2006年11月10日(金)-15日(水)

午前11時〜午後6時(最終日午後4時まで)

会期中無休 入場無料

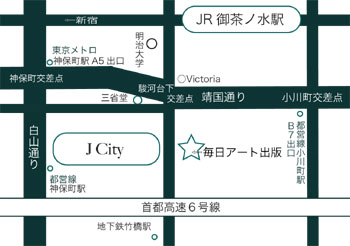

会場:毎日アート出版画廊

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-7-16 1F

画廊直通 03(3233)7383

8回目となる加藤曙見さんの書作展です。

今回はランボーを書くという。楽しみです。発表に先立ち加藤さんの言葉が寄せられています。

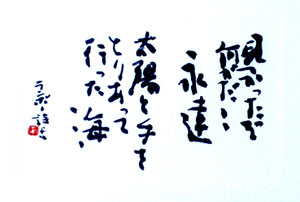

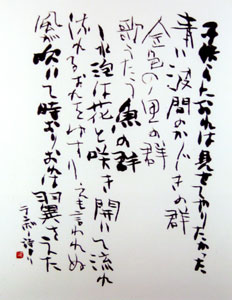

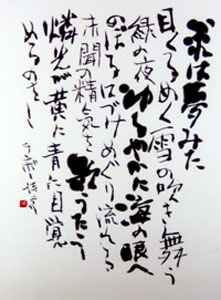

書を描く

今回はランボーの詩で、外国の詩を書にするということに違和感を持つ人がいるかもしれない。

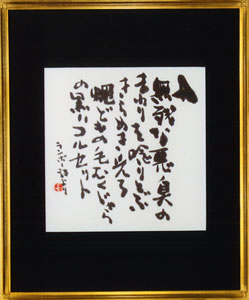

詩を書にすることについて、私は、詩を書き写しているという意識はない。確かに詩の一部を書き写しているのだが、その詩の絵を墨で描いているつもりでいる。

「あなたの書は読めるからいい」と言われることがあるが、私は読めるように描くというつもりはなく、むしろ、読めなくていい、と思っている。最近は、読めない字、字でない字を描きたいと考える。墨を使って抽象を描きたい、ということだが、では、墨で線や記号を描くような方向に進むのかと聞かれると、今はそのつもりはない。

今の私の気持ちとしては、形は字でも絵を描いているつもりだということだけだ。字が描いてあるから字としてしか見ることが出来ないと言われればそれまでだが。私は詩句を伝える以上の物が見えればいいと願っている。

ところで、詩を理解するとはどういうことだろうか?詩句の意味だけなら、日本語ならわかる。詩句の意味はわかっても、詩から感じることは人によって違う。詩人が意図したことを理解しなければ間違いなのだろうか。

詩に限らず、芸術作品は、時代背景や文化、作者を知らなければ理解できないと言われることがあるが、そうなると日本の作品でも難しい。まず勉強してから、となると、いつまでたっても作品に到達できない。外国の詩を原語で読むことが出来れば良いが、原語の他に文化や風習も知らなければ理解できないとなると、日本の作品以上に不可能だ。

私は一読者として作品を読んでいる。研究者が理解するようには理解していないだろう。理解しようとする努力を放棄するわけではないが、何かを受けとる場合はその人なりにしか受け取れない。私が「ありがとう」という言葉に精一杯の感謝の気持ちを込めたとしても、受け取る人は、通り一遍の「ありがとう」と受け取るというようなことはよくある。また、理解することと感動は別だ。日本語と翻訳、少し差はあるが、言葉を受け取ることは変わらない。

受け取った言葉を絵にしたもの、それが私の書だ。それをあなたに受け取ってもらえたらうれしい。

- 加藤曙見

今回はランボーの詩で、外国の詩を書にするということに違和感を持つ人がいるかもしれない。

詩を書にすることについて、私は、詩を書き写しているという意識はない。確かに詩の一部を書き写しているのだが、その詩の絵を墨で描いているつもりでいる。

「あなたの書は読めるからいい」と言われることがあるが、私は読めるように描くというつもりはなく、むしろ、読めなくていい、と思っている。最近は、読めない字、字でない字を描きたいと考える。墨を使って抽象を描きたい、ということだが、では、墨で線や記号を描くような方向に進むのかと聞かれると、今はそのつもりはない。

今の私の気持ちとしては、形は字でも絵を描いているつもりだということだけだ。字が描いてあるから字としてしか見ることが出来ないと言われればそれまでだが。私は詩句を伝える以上の物が見えればいいと願っている。

ところで、詩を理解するとはどういうことだろうか?詩句の意味だけなら、日本語ならわかる。詩句の意味はわかっても、詩から感じることは人によって違う。詩人が意図したことを理解しなければ間違いなのだろうか。

詩に限らず、芸術作品は、時代背景や文化、作者を知らなければ理解できないと言われることがあるが、そうなると日本の作品でも難しい。まず勉強してから、となると、いつまでたっても作品に到達できない。外国の詩を原語で読むことが出来れば良いが、原語の他に文化や風習も知らなければ理解できないとなると、日本の作品以上に不可能だ。

私は一読者として作品を読んでいる。研究者が理解するようには理解していないだろう。理解しようとする努力を放棄するわけではないが、何かを受けとる場合はその人なりにしか受け取れない。私が「ありがとう」という言葉に精一杯の感謝の気持ちを込めたとしても、受け取る人は、通り一遍の「ありがとう」と受け取るというようなことはよくある。また、理解することと感動は別だ。日本語と翻訳、少し差はあるが、言葉を受け取ることは変わらない。

受け取った言葉を絵にしたもの、それが私の書だ。それをあなたに受け取ってもらえたらうれしい。

- 加藤曙見

古典の優れた楽曲を、現代の人によるのチェロの独奏であったり、無伴奏の独唱といった具合に。

これはこれで加藤さんの書を受けとった私の思いなので正しいとか間違っているという問題ではないと思うのですが、8度目の発表にして初めて加藤さんの書作についての想いを聞けて、うれしいです。

ランボーというと酒に溺れているイメージがあるのはアルチュールという名前のせいなのか。(すみませんオヤジで)

それでも一昔(以上)前のサントリーロイヤルのCMでの火を噴く大道芸人の映像のイメージのせいか、何故かデカダンな空気を感じざるを得ない。

最初「今年はランボー」と聞いたとき、フランス語なのかなと、ほのかな期待も抱きつつ、でもそれ(フランス語)じゃ加藤さんは歌えないだろうとも思っていた。

届けられた作品の写真を拝見し、

フランス人だろうがなんだろうが、そこにランボーの声を聞いたような気がした。

そこには翻訳というフィルターが確かに存在しているのだけれど、不思議な感覚。

ディカプリオの「太陽と月に背いて」も今度観てみようかなと思う次第。(Y)