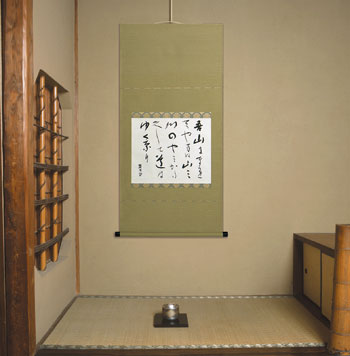

高村光太郎 歌・書「吾山のうた」

木版複製 限定200部

自由に放埒に真実の美を追い求めた激情の生涯

書を最後の芸術として独自の書の世界を展開した光太郎

みずからの道程をみつめしみじみと謳い上げた最晩年の名筆

'吾山にながれてやまぬやまみづの

やみがたくして道はゆくなり'

《仕様・体裁》

限定部数 200部(落款・番号入り)

画寸法 天地38.5x左右45.5cm

版種 木版

版・摺数 4版6度摺

用紙 生漉奉書

監修 高村規

解説 北川太一(高村光太郎記念会事務局長)

制作 アダチ版画研究所

彫師 新實護允

摺師 仲田昇

軸装 丸表装筋割三段

軸寸法 121.5x59cm

税込価格 187,000

ホームページへ戻る

北川太一

この短歌は高村光太郎が、昭和二十四年、すでに移り棲んで三年になる岩手県稗貫郡太田村山口の独居自炊の生活のなかで発想したもので、第五句は初め「ふるき詩を書く」だったものを「あしき詩を書く」に改め、「此山にながれてやまぬ山水のやみがたくしてこの道はゆく」の形を経て、最終形に定着しました。

かさなる推敲の過程からも知られるように、避けがたい自然の理法に導かれて、いまこの山林に身を置く自らの道程を顧みた感慨で、光太郎もこれを愛し、しばしば色紙、短冊等にその筆跡を残しています。

ここに複製された作品は、昭和二十七年十月、七年ぶりに帰京し、十和田湖畔に建つ裸婦像制作のため居を定めた中野の故中西利雄アトリエで、昭和二十八年七月二十八日に揮毫されたもので、その頃光太郎は、智恵子の面影を封じた裸婦群像の原型をすでに完成し、新たな制作意欲に燃える、静かな、しかし充実した気力の中にいました。

光太郎書の作例としては珍しく、これは絵絹に書かれています。絹は書きにくいかという問いに、「筆が滑らかに動くからかえって書き良い。」と光太郎は答えていますが、装飾的な散らし書きを避け、一字一字厳しくも温く、丁寧に書かれた文字は、よくその書の特質を伝えます。力ある筆は奥ふかく、木目ある肌をえぐるようにおののき探り、あるいは決然として点画を刻み、それらを結ぶ始めなく終わりなき線は刀痕に似て、するどく爽やかに布上をかすめます。調和ある書体の微妙なリズムや、墨つぎの濃淡は清冽な水音を響かせ、用いられた変体仮名もそのために処を得て、見る者を捉えます。

壮年の光太郎は、書も造形芸術共通の公理を持つと断じ、「書が真に分かれば、絵画も彫刻も建築も分かる筈であり、文章の構成、生活の機構にもおのずから通じて来ねばならない。」と書きました。書に画期的な境地を開いた最晩年にも「書はやっぱり最後の芸術だな」と語り、書の展覧会をやりたいと真剣に考えたりもしましたが、その時にも、この書は光太郎の意中にありました。