|

|

|

|

|

|

|

歌川広重「名所江戸百景」

全120図完全復刻木版画(目録1枚含む)[限定100部]

付録:全図解説書、木版「広重肖像画」(三代豊国画)、専用額1点

世界の浮世絵ファン待望

広重最大の傑作「名所江戸百景」

収録百二十枚(目録1枚含む)すべての版画が甦る!

当代きっての彫師・摺師たちが

七年もの歳月を費やし成し遂げた

奇跡の完全復刻

広重畢生の傑作「名所江戸百景」

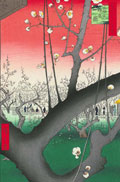

“名所絵の広重”と称された初代歌川広重は「東海道五十三次」「東都名所」「六十余州名所図会」など数多くの名所シリーズものを発表しました。その画業の集大成ともいえる「名所江戸百景」は、地元江戸の四季折々の景観、風物を写し、最晩年とは思えぬ多彩なアイデア、大胆な画面構成、そして情感にあふれた、広重の魅力の詰まった代表作です。ゴッホが魅力にとりつかれ模写した『亀戸梅屋舗』『大はしあたけの夕立』など、日本はもとより世界に名高い浮世絵版画の名作です。

その復刻が長い間望まれながら、スケールの大きさゆえ不可能とされてきた「名所江戸百景」。平成10年度から東京伝統木版画工芸協会(現・東京伝統木版画工芸協同組合)が、東京都そして「名所江戸百景」の初摺り傑作を所蔵する江戸東京博物館の全面協力を受け復刻に着手、足かけ7年の歳月をかけて完全復刻を成し遂げました。

今後再び全図そろっての復刻制作は困難が予想されます。是非この機会に稀少な傑作揃い物浮世絵を愛蔵いただきたく、ご案内申し上げます。

|

|

| 30図「亀戸梅屋舗」 |

|

|

|

|

|

|

|

|

歌川広重「名所江戸百景」全120図完全復刻木版画

[限定100セット 限定番号入り]

■仕様体裁

木版画制作:東京伝統木版画工芸協同組合

版画寸法:34x22センチ

用紙:越前生漉奉書(岩野市兵衛漉元)

全120図(目録1図含む)

特製布装帙箱入り

限定番号入り

■付録

別冊解説書(モノクロ96頁)

解説:山口桂三郎(国際浮世絵学会会長・立正大学名誉教授)

各図に現代の対照写真入り、英訳付

専用額1点(額寸法:50.5×35センチ)

三代豊国画「広重肖像画」一葉(木版摺復刻)

■完売

江戸名所百景・限定100セット分は既に売切れになっています。

お届け分はE.A版となりますのでご了承下さい。(通常限定もE.Aも全く同じ刷りで、版画の価値は変わりません。)

なお、商品お届けまで3〜4ケ月頂戴しております。

ご注文・お問い合わせはこちらから

|

|

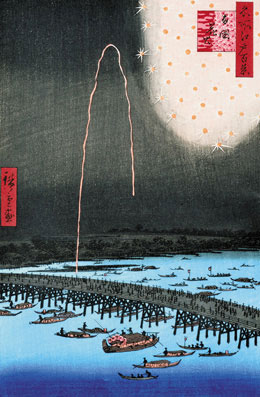

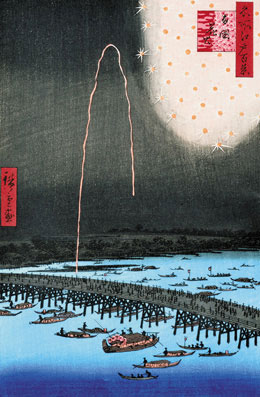

| 98図「両国花火」 |

|

|

|

|

|

|

| 8図「する賀てふ」 |

|

56図「深川万年橋」 |

|

|

| [復刻作業]下の写真は「大はしあたけの夕立」摺立順序(右から左へ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

■用紙:吸水性に富み、楮の長い繊維からとった生漉奉書は、福井県今立町の岩野家だけで現在でも手作業で生産されている。今回の復刻には各図百枚摺立として、校正用紙を含めると全体で約一万四千枚という膨大な量の用紙が必要となる。

■板:大錦判という名所江戸百景のシリーズには、縦40x横28x厚さ2.5センチの桜の版木を使用する。一枚の版画を仕上げるのに使用する版木は平均で5枚、全体で約600枚の版木が必要だが、大判錦絵に使用できる質の良い板は年々減少している。 |

|

| ■彫り:江戸東京博物館に保管されている原版をつぶさに見ることによって、版下となる写真だけでは不明だった、線の勢いや色の重なりを厳密に検証することができる。墨線となる主版の他に、版木の表・裏に色版約十版を彫りあげる。熟練の職人でも一ヶ月を要する根気のいる仕事だ。 |

|

|

|

|

|

|

| ■摺り:木版技術を知り尽くした広重の版画作品には、複雑な色の重なりとボカシなどの高度な技法が多用されている。今回の復刻にあたり、「永代橋佃しま」の水面に映る月の光の表現など、今まで摺り方がわからなかった技法も復活することになりました。 |

|

|

|

|

|

58図「大はしあたけの夕立」 |

|

|

|

| 4図「永代橋佃しま」(部分) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[東京伝統木版画工芸共同組合]

江戸木版画製作に携わる版元、彫師、摺師、関連道具製作者などが集合し、江戸木版画の技術の継承と用材の確保を目指し、浮世絵木版画彫摺技術保存協会、東京木版画工芸組合 東京木版画出版協会の3団体のもとに、平成4年に設立した団体である。江戸木版画は平成五年、東京都伝統工芸品に指定されている。

現在、江戸木版画の技術を持っている職人になるためには少なくとも十年かかるといわれるが、技術を継承する若い職人は数少ない。この度の事業は「名所江戸百景」の復刻という具体的な仕事を通して、次の世代に技術を継承していこうと企画された。 |

|

|

|

伝統工芸品マーク

芸術文化振興基金助成事業 |

|

|

今回の「名所江戸百景」復刻プロジェクトには多くの彫り師、摺り師の匠が携わっています。

彫師:朝香元晴、石井寅男、遠藤光局、木島重男、久我周二、小池香世子、小池茂、関岡裕介、新實護充、堀本長志、渡辺和夫 (敬称略、五十音順)

摺師:板倉秀継、伊藤達也、伊藤智郎、岩瀬幸市、小野寺隆二、佐藤勘次郎、関健二、中條甲子雄、鉄井孝之、栃木義郎、仲田昇、新味三郎、沼辺伸吉、浜野正良、菱村敏、堀川昭三郎、松崎啓三郎、三田村努、三田村嘉夫、吉田秀男、吉野雪夫、米田稔、渡辺英次 (敬称略、五十音順) |

|

|

|

|

|

|

|

|

初代 歌川広重 ( 寛政九年-安政五年、1797-1858)

江戸八代洲河岸の武家の子に生まれたが、十三歳で両親を失い、十五歳で浮世絵師歌川豊広の門に入る。三十六歳の秋、幕府の御馬献上の一行に参加して上洛、東海道を往復することになった。この時の体験を元に生まれたのが保永堂版「東海道五十三次」五十五枚である。このシリーズの爆発的な売れ行きによって広重は浮世絵界に不動の地位を手に入れることになった。

売れっ子浮世絵師となった広重は数々の名作を世に送り出すが、中でも江戸を描いた作品は数多く、その総数は千三百点に及ぶといわれる。「名所江戸百景」は広重最後の名作といわれ、安政三年から刊行をはじめ、最晩年の二年余りで未刊に終わっている。初代没後二代広重の補筆によって完成し「一立斎広重一世一代江戸百景」という目録が添えられる。それまでの浮世絵版画は墨線による輪郭線で遠近感を表す表現方法だったが、広重は墨線を極端に減らし、複数の色版を使い分けたボカシにより遠近感を表現している。従来の浮世絵版画にない表現方法は、木版画の技法を熟知した広重と彫師、摺師との緊密な連携によってはじめて生み出され、名作として後世に長く伝えられることとなった。

左図は三代豊国画「歌川広重肖像画」※特別付録の木版画です

|

|

|

[名所江戸百景全図版紹介] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.日本橋雪晴

|

2.霞かせき

|

3.山下町日比谷外

さくら田

|

4.永代橋佃しま

|

5.両ごく回向院

元柳橋

|

6.馬喰町初音の馬場

|

|

|

|

|

|

|

|

7.大てんま町木綿店

|

8.する賀てふ

|

9.筋違内八つ小路

|

10.神田明神曙之景

|

11.上野清水堂

不忍ノ池

|

12.上野山した

|

|

|

|

|

|

|

|

13.下谷広小路

|

14.日暮里寺院の林泉

|

15.日暮里諏訪の台

|

16.千駄木団子坂

花屋敷

|

17.飛鳥山北の眺望

|

18.王子稲荷の社

|

|

|

|

|

|

|

|

19.王子音無川

堰たい世俗大滝ト唱

|

20.川口のわたし

善光寺

|

21.芝愛宕山

|

22.広尾ふる川

|

23.目黒千代か池

|

24.目黒新富士

|

|

|

|

|

|

|

|

25.目黒元不二

|

26.八景坂鎧掛まつ

|

27.蒲田の梅園

|

28.品川御殿やま

|

29.砂むら元八まん

|

30.亀戸梅屋舗

|

|

|

|

|

|

|

|

31.吾嬬の森連理の梓

|

32.柳しま

|

33.四ツ木通用水

引ふね

|

34.真乳山山谷堀夜景

|

35.隅田川

水神の森真崎

|

36.真崎辺より

水神の森内川

関屋の里を見る図

|

|

|

|

|

|

|

|

37.墨田河橋場の渡

かわら竈

|

38.廓中東雲

|

39.吾妻橋金龍山遠望

|

40.せき口上水端

はせを庵椿やま

|

41.市ヶ谷八幡

|

42.玉川堤の花

|

|

|

|

|

|

|

|

43.日本橋江戸ばし

|

44.日本橋通一丁目

略図

|

45.八ツ見のはし

|

46.鎧の渡し小網町

|

47.昌平橋聖堂

神田川

|

48.水道橋駿河台

|

|

|

|

|

|

|

|

49.王子不動之瀧

|

50.角筈熊野十二社

俗称十二そう

|

51.糀町一丁目

山王祭ねり込

|

52.赤坂桐畑

|

53.増上寺塔赤羽根

|

54.外桜田

弁慶堀糀町

|

|

|

|

|

|

|

|

55.佃しま住吉の祭

|

56.深川万年橋

|

57.三つまた

わかれの渕

|

58.大はし

あたけの夕立

|

59.両国橋大川ばた

|

60.浅草川

大川端宮戸川

|

|

|

|

|

|

|

|

61.浅草川首尾の松

御厩河岸

|

62.駒形堂吾嬬橋

|

63.綾瀬川鐘か渕

|

64.堀切の花菖蒲

|

65.亀戸天神境内

|

66.五百羅漢

さゞゐ堂

|

|

|

|

|

|

|

|

67.逆井のわたし

|

68.深川八まん

山ひらき

|

69.深川三十三間堂

|

70.中川口

|

71.利根川

ばらばらまつ

|

72.はねたのわたし

弁天の社

|

|

|

|

|

|

|

|

73.市中繁栄七夕祭

|

74.大傳馬町

こふく店

|

75.神田紺屋町

|

76.京橋竹がし

|

77.鉄炮洲稲荷橋

湊神社

|

78.鉄炮洲築地門跡

|

|

|

|

|

|

|

|

79.芝神明増上寺

|

80.金杉橋芝浦

|

81.高輪うしまち

|

82.月の岬

|

83.品川すさき

|

84.目黒爺々が茶屋

|

|

|

|

|

|

|

|

85.紀の国坂

赤坂溜池遠景

|

86.四ッ谷内藤新宿

|

87.井の頭の池

弁天の社

|

88.王子瀧の川

|

89.上野山内

月のまつ

|

90.猿わか町よるの景

|

|

|

|

|

|

|

|

91.請地秋葉の境内

|

92.木母寺内川

御前栽畑

|

93.にい宿のわたし

|

94.真間の紅葉

手古那の社継はし

|

95.鴻の台

とね川風景

|

96.堀江ねこざね

|

|

|

|

|

|

|

|

97.小奈木川五本まつ

|

98.両国花火

|

99.浅草金龍山

|

100.よし原日本堤

|

101.浅草田甫

酉の町詣

|

102.蓑輪金杉

三河しま

|

|

|

|

|

|

|

|

103.千住の大はし

|

104.小梅堤

|

105.御厩河岸

|

106.深川木場

|

107.深川洲崎十万坪

|

108.芝うらの風景

|

|

|

|

|

|

|

|

109.南品川鮫洲海岸

|

110.千束の池

架裟懸松

|

111.目黒太鼓橋

夕日の岡

|

112.愛宕下藪小路

|

113.虎の門外

あふひ坂

|

114.びくにはし雪中

|

|

|

|

|

|

|

|

115.高田の馬場

|

116.高田姿見のはし

俤の橋砂利場

|

117.湯しま天神

坂上眺望

|

118.王子装束ゑの木

大晦日の狐火

|

119.赤坂桐畑雨中

夕けい(二代広重)

|

120.江戸百景目録

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|