白川静先生最後の講義とよばれる「文字講話」全24回の講演会を

映像DVDで余す所なく再現

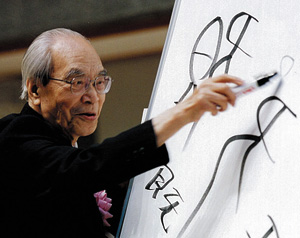

肉声とふんだんな板書で伝えられる「白川文字学」

『文字講話』は白川先生の最後の講義と言ってよい。『文字講話』を通じて、我々はこの偉大な学者の謦咳に接することが出来るのである。

-梅原猛(哲学者)

あの張りのある声と甲骨金文を自在に書かれていた骨法とを目のあたりにするだけでも、今日の日本人が何を置き去りにしてきたかが、何を思い出すべきなのか、如実にわかるのではないかと思う。

- 松岡正剛(編集工学研究所所長)

-梅原猛(哲学者)

あの張りのある声と甲骨金文を自在に書かれていた骨法とを目のあたりにするだけでも、今日の日本人が何を置き去りにしてきたかが、何を思い出すべきなのか、如実にわかるのではないかと思う。

- 松岡正剛(編集工学研究所所長)

中国で発明された漢字の成り立ち体系的にをまとめたものに許慎(紀元100年ごろ)の著した『説文解字』があります。実に20世紀後半まで『説文解字』が“聖典”となり常識とされてきました。

しかしながら許慎の時代には甲骨文字などが発見されておらず、白川先生は甲骨文や金文を研究することによって、漢字の成り立ちの新しい説を唱え、昭和47年『説文新義』を刊行。

実に1900年を歳月を経て漢字の研究が新しい次元へと進んだわけです。

立命館大学での教授職をしりぞいた後、さらに研究を深め、計4000ページを超える前人未到の字書「字統」「字訓」「字通」の3部作を独力で完成させました。

昭和59年に漢字の形や意味の変遷を系統的にまとめた「字統」を、62年に漢字の訓読みが日本で定着する経緯をたどった「字訓」を、そしてその集大成である漢和辞典「字通」を86歳となる平成8年に刊行しました。

それから3年、20世紀も終わりに近づく1999年、平成11年に自らの生涯の研究の集大成とも言える「文字講話」という連続講演会を企画、理事長を務めた文字文化研究所の主催で、年4回で5年間合計20回の予定で開始します。

第1回目の講演では

「新聞等に20回と書いてありますので、私は友人から大分冷やかされました。おまえはまだ5年生きるつもりかと。まあ、死ぬつもりはございませんけれども、、、」

と冗談めかせてお話になりましたが、平成16年、当初予定の20回を成し遂げ、驚くことにさらにあと4回の講演を追加企画されました。亡くなる約1年前まで続けられた「文字講話」はまさしく白川先生最後の講義ともいえる内容です。

このたびその24回すべての講演がDVDとして発売となります。講演の全文と当日受講者に配られたレジュメ(講演資料)も含めた資料も付録としてお付けいたします。研究者以外には難しい内容も、白川先生の生の声と板書と資料で、より身近に感じる体験となることでしょう。

■DVD24枚(各巻2枚収録・全12巻)

■全講演全文資料 B5判 7冊組

■発行 株式会社方丈堂出版

■一括価格 132,000円(税込)

※この商品はDVD商品のため、お客様のご都合による返品はパッケージ未開封の場合に限りの受付となりますので、あらかじめご了承願います。

| 白川静「文字講話」全24講座内容 | |||||

| vol.1 |  |

第一話「文字以前」 1999年3月14日講演 収録時間約1時間30分 第二話「人体に関する文字」 |

vol.2 |  |

第三話「身分と職掌」 1999年9月12日講演 収録時間約1時間30分 第四話「数について」 2000年1月9日講演 収録時間約1時間30分 |

| vol.3 |  |

第五話「自然と神話」 2000年4月16日講演 収録時間約1時間30分 第六話「原始の宗教」 2000年7月23日講演 収録時間約1時間30分 |

vol.4 |  |

第七話「祭祀について」 2000年10月1日講演 収録時間約1時間30分 第八話「国家と社会」 2001年1月14日講演 収録時間約1時間30分 |

| vol.5 |  |

第九話「原始法について」 2001年4月8日講演 収録時間約1時間30分 第十話「戦争について」 2001年7月15日講演 収録時間約1時間30分 |

vol.6 |  |

第十一話「都邑と道路」 2001年10月21日講演 収録時間約1時間30分 第十二話「生活と医術」 2002年1月20日講演 収録時間約2時間 |

| vol.7 |  |

第十三話「歌謡と舞楽」 2002年4月14日講演 収録時間約2時間 第十四話「人の一生」 2002年7月14日講演 収録時間約2時間 |

vol.8 |  |

第十五話「思想について」 2002年10月6日講演 収録時間約2時間30分 第十六話「感覚について」 2003年1月12日講演 収録時間約2時間 |

| vol.9 |  |

第十七話「載書字説」 2003年4月20日講演 収録時間約2時間 第十八話「文字の構造法について」 2003年7月13日講演 収録時間約2時間 |

vol.10 |  |

第十九話「声系について」 2003年10月12日講演 収録時間約2時間 第二十話「漢字の将来」 2004年1月11日講演 収録時間約2時間 |

| vol.11 |  |

第二十一話「甲骨文について」 2004年10月10日講演 収録時間約2時間 第二十二話「金文について(I)」 2005年1月16日講演 収録時間約2時間 |

vol.12 |  |

第二十三話「金文について(II)」 2005年4月17日講演 収録時間約2時間30分 第二十四話「金文について(III)」 2005年7月10日講演 収録時間約2時間30分 |

梅原 猛(哲学者)

白川静先生とは、私が、立命館大学文学部に勤めていた昭和三十年以来の、実に五十年にわたる長いお付き合いがあった。その頃から、白川先生は、異彩を放ち、私が研究室を訪ねると、いつも大きな虫眼鏡で、甲骨文・金文などを読んでおられた。付き合いが深まるにつれ、私の先生に対する畏敬の念は増したが、先生はなぜか自分の研究を誰にも解る著書にすることはなかった。

先生が一般書を書かれるようになったのは大学の定年後であるが、その著書を読んで私は驚いた。そこには漢字の成立に関する驚くべき説が書かれていた。漢字は結局、「神々に対する」畏れとおののきから生じたというのである。

一つ一つの漢字についての先生の説を読むと、正に中国の国家起源にあたる殷の時代が、神々への畏れに満ちた時代であり、その神々を背景にした、神聖国家の時代であることが解る。これは古代中国文化についての認識の革命的な変革であったと言ってよい。

古代ギリシアの文献学の学者であったフリードリヒ・ニーチェは、今まで理性的文化と考えられていた古代ギリシア文化が、全く非理性的なディオニソス信仰で成り立っていることを示したが、白川先生の仕事は、このニーチェの仕事と同様、理性中心で考えられてきた古代中国を、全く非理性と言ってよい「神の国」と解釈するのである。

白川先生の中国解釈は漢字に留まらない。それは『詩経』から「孔子」にまで及び、例えば孔子を巫女の私生児と考えるのである。

このような壮大な白川先生の仕事は、私はノーベル賞に値すると思う。

しかし先生は自分の仕事を、英語ばかりか中国語に翻訳することに、あまり情熱を注がれなかった。「白川学」が真に理解されるのはこれからであろう。

今回、本からDVDとなる『文字講話』は白川先生の最後と講義と言ってよい。『文字講話』を通じて、我々はこの偉大な学者の謦咳に接することが出来るのである。

------------------------------

日本人が忘れてしまった世界観

松岡 正剛(編集工学研究所所長)

日本人と漢字の関係は、長きにわたるアジアの歴史と民族の記憶とともにある。また、その表象にあたっては、世界の表意文字を代表する壮絶な趣向と工夫とが凝らされてきた。そのことは漢和字典一冊をもってはとうてい語りきることはできない。

白川静先生が九十年近くの情熱を注いだ漢字研究と東洋思想研究は、甲骨文・金文がもたらした古代中国の世界観と社会観と生命観を機軸に、その細部におよぶ全貌をあきらかにするものだった。そこには後漢の『説文解字』の不備をあらため、凡百の漢字学者の仮説をしりぞけ、新たに組み立てられた多くの解明と立証がひしめいている。私は、漢字的世界観こそわれわれが真に継承しなければならない知的財産だと確信したものだ。

しかしながら文字学や漢字学には難解な解釈もつきものである。そこで白川先生は八十八歳になってからのことだったが、一般市民のための講座「文字講話」を六年にわたって連打された。たいへんわかりやすくも画期的に充実した内容で、白川先生の乾坤一擲が随所にこもっていた。私も先生を紹介するためのNHKの番組や平凡社新書に向かうおりには、何度もこのビデオを堪能したものである。

このたび、その全容がDVDとして公開されることになったことは、まことに慶ばしい。あの張りのある声と甲骨金文を自在に書かれていた骨法とを目のあたりにするだけでも、今日の日本人が何を置き去りにしてきたかが、何を思い出すべきなのか、如実にわかるのではないかと思う。

--------------------------------

「白川静 文字講話」DVDブック24巻を推す

清水凱夫 (中国中世文学、立命館大学文学部名誉教授)

偉大な中国古代学者白川静先生は、年四回の文字講演会を自ら企画立案されて、1999年より2004年の六年間に亘って合計24回の「文字講話」を行われた。それは、現在の漢字の形・声・義の解釈が、漢字の原形とも言うべき甲骨・金文を見ていない後漢の許慎が紀元後100年に制作した「説文解字」を基本としており、あまりにも誤解が多いため、これを正すことを一つの意図としておられた。また一方では、文部省(現在は文部科学省)は「常用漢字表」を作り、そこに属する漢字以外は公的な文章には使用を禁止すると言った誤った文字制限政策を実行し、我が国の伝統的な精神・文化の継承・発展を阻害していることに警鐘をならされたものである。

先生は、甲骨・金文の徹底的な研究の成果の上に立って、中国古代の文化の特質を体得し、中国古代人の思惟を実感された上で「説文新義」を顕され、文字の原義は勿論、中国古代社会の社会生活や思想までを明確にされた。わが国では独自の文字を持たず、漢字によって自国の精神・文化を伝えてきたのであるから、いま漢字の正しい形・声・義を理解することは、我が国の伝統文化や精神を取り戻し、その上に将来の我が国の精神・文化を継承発展させて行く大変重要な基盤なのである。それ故に白川先生の24回の講演は我が国の精神文化を理解し、さらに継承発展させていく上で非常に示唆に富んだ重要なものと言えよう。

この講演はすべて「文字講話」という書物として刊行されている。しかし、白川先生の表情・行動・声量などという白川先生自身の身を以て表現されたものは書物の上では理解しがたい。ビデオ等によってそれに接することで先生の話された意味だけではなく、表現せんとなさった深い「こころ」が読み取れるのではないだろうか。

この度、それが可能な24回の「文字講話」が方丈堂出版から、「白川静 文字講話」DVDブック24巻として制作されることになった。かって24回の「文字講話」をすべて聞いたことのある私ももう一度、これによって現在の文字表現の是非について再検討してみたいと思っている。これは斯界の者のみならず、一般の方々にとっても非常に有益な事業であると推薦される。

1910年、福井県福井市に洋服商の次男として生まれる。

小学校卒業後、大阪の法律事務所に住み込みで働きながら夜学へ通う。35年立命館中学教諭。43年立命館大学法文学部漢文学科卒業、同大学予科の教授となり、54年同大学文学部教授。

55年「甲骨金文学論叢」初集を謄写版印刷で発表、以後十集に及ぶ。60年「稿本詩経研究」を同じく謄写版で発表。これより先、阪神間の中国古典愛好者らでつくる「樸社」で講義を始め、講義録は後に「金文通釈」(全五十六輯、84年完結)「説文新義」(全十五巻、別巻一、74年完結)として結実。70年初の一般書「漢字」を刊行。以後、「詩経」「金文の世界」「孔子伝」などを次々と書き下ろす。

81年立命館大学名誉教授。84年「字統」を刊行、毎日出版文化特別賞受賞。87年「字訓」、96年「字通」を刊行。91年菊池寛賞、96年度朝日賞受賞。98年文化功労者として顕彰され、99年連続講話会「文字講話」開始。勲二等瑞宝章受章。同年11月より「白川静著作集」(全十二巻)刊行開始、2000年11月完結。01年井上靖文化賞受賞。

02年1月より「白川静著作集別巻」第1期「説文新義」(全八巻)刊行開始。04年文化勲章受章。05年7月「文字講話」終了。当初予定の20話を越え第24話まで延長された。06年10月永眠。享年96歳。